Ирина Протопопова

Ментальное -

визуальное:

проблема «перевода»

(Доклад)

Ирина ПротопоповаМентальное -

визуальное:

|

Я буду говорить о ментальном и визуальном, которое опосредовано словесным произведением. Оно в данном случае и будет неким переводом. Мой основной материал – Платон и Хармс. Но прежде нужно сказать о том, почему и каким образом ментальное связано с визуальным в философской западной традиции. Предоставлю голос некоторым ее персонажам – Платону, Плотину, Декарту, Бергсону и Деррида.

Начну с последнего. Деррида, как известно, упрекает западную философию в фоно-логоцентризме, который связан с представлением о некоем непосредственно данном наличии («наличие как субстанция-сущность-существование (oysia); наличие временнОе как точка сиюминутности или настоящности (nyn), самоналичность когито, сознание, субъективность» и т.д. Цит. пер. Автономовой «О грамматологии» – с. 126-127). Это непосредственное наличие сопоставлено в традиции, как настаивает Деррида, с голосом и звуком, «письмо же принижается до роли посредника при посреднике и мыслится как грехопадение смысла в чувственную внеположность» (с. 127).

Сам Деррида, опровергая метафизический фоно-логоцентризм (в своей собственной версиии) разрабатывает категории, позволяющие занять письму и самой «идее письма» достойное место в философии и других мыслительных практиках. Это известные, думается, большинству присутствующих категории «след», «прото-письмо», «различАние». Основной полемический задор, так сказать, оплодотворяющий эти категории, заключается в том, что т.н. непосредственное наличие всегда уже опосредовано, всегда дано уже в каком-то «следе». Схватывание чего бы то ни было предполагает уже минимальное различие (хотя бы различенность схватывающего и схватываемого), т.е. необходим некий изначальный принцип различАния. Это различАние предполагает некую условную – можно сказать, ментальную – границу, а она есть некое квази-пространственное и квази-визуальное начертание и очертание, некая прото-грамма (грамма – греческое обозначение начертанного), некое прото-письмо как условие любого визуально выраженного письма. Таким образом, непосредственно наличное всегда уже дано в ментальном различении, каковое, собственно, представлено французским философом как пространственное и – как следствие – визуальное.

Я полагаю, что в этом Деррида совсем не нов и не оригинален. Многие западные философы – начиная с античности – приходили к убеждению о невозможности схватывания непосредственного – при этом опосредование мыслилось именно как нечто пространственное, визуальное в своей сути. Другой вопрос, как они к этому относились – как к печальной неизбежности или как к прекрасному закону.

Предоставим слово Бергсону. Он, пожалуй, впервые в нововременной философии отчетливо показал пространственность ментального, причем она для него имеет совершенно определенные отрицательные коннотации. Ментально-пространственному опосредованию опыта он противопоставляет т.н. длительность. Длительность не имеет никакой связи с рядоположенностью, рас-положенностью схватываемого и самих актов этого схватывания. Бергсон сравнивает ее с восприятием звучащей мелодии.

(Как говорит Бергсон, для некой сознательной точки А, пребывающей в длительности, «последовательность состояний, через которые она проходит, никогда не сможет принять форму линии; зато ее ощущения будут динамически присоединяться друг к другу, будут организовываться, как последовательное ноты убаюкивающей нас мелодии. (Вот он, фоноцентризм! – И.П.) Короче говоря, чистая длительность вполне могла бы быть только последовательностью качественных изменений, сливающихся вместе, взаимопроникающих, без ясных очертаний, без стремлений занять внешнюю позицию по отношению друг к другу, без всякого родства с идеей числа: это была бы чистая разнородность» (пер. Блауберг, «Опыт о непосредственно данных сознания», с. 95).)

Бергсон подчеркивает, что длительность не имеет ничего общего с пространством – но и со временем тоже, поскольку время с неизбежностью представляется уму как нечто опространствленное.

(Мгновение настоящего никогда не дано само по себе, но только в единстве моментально-всегдашнего удерживания прошлого и предвосхищения будущего, о котором Гуссерль позже скажет как о ретенции и протенции, необходимых условиях осознанного восприятия. (Напомним в скобках, что Гуссерль как-то сказал о феноменологах: «Подлинные последовательные бергсонианцы – это мы). Такая едино-троичная неслиянность и нераздельность – прошлое-настоящее-будущее – предстает в виде некоторой клетки смысла, монады тут-ности и сейчас-ности. Единство «здесь и сейчас», внутри которых с необходимостью присутствует троичное различение (лучше, как сказал бы Деррида, различАние) есть, по Бергсону, некое пересечение пространства и времени, которое порождает в представлении чисто пространственную последовательность как рядоположенность точек на прямой.)

Бергсон совершенно определенно заявляет, что наша ментальность, обусловленная и, т.ск, испорченная пространственностью, не дает нам пробиться к чистой длительности.Попытки достичь этой длительности определили многие новые, экспериментальные направления в искусстве и литературе 20 в., об одной из таких попыток я буду говорить чуть позднее.

Обратимся теперь к Декарту. Как известно, он различал вещь мыслящую и вещь протяженную. Первая – это когито, самим актом обращения к себе удостоверяющее наличность собственного существования. В таком схватывании, по Декарту, присутствует только естественный свет разума (обратим внимание, наличное сопоставляется здесь уже не со звуком, как у Бергсона, а со светом), вся же остальная, т. ск, жизнь ментальности определяется не только этой, как он говорит, духовной познавательной силой, но и протяженностью. Имеется в виду как протяженность внешне-материальная, предметная, так и познающая, схватывающая ее квази-протяженность, пространственность самого разума. Декарт объединяет понятием ума память, воображение и т.н. «общее чувство», дающее нам возможность видеть, осязать и т.д. (т.е., заметим, тоже строит, хотя объясняя по-другому, монаду прошлое–настоящее–будущее). Ум через эти свои модусы, чтобы прийти к отчетливости и ясности, должен созерцать наипростейшее и наипервейшее. Таковым для Декарта является фигура – «представление о фигуре является настолько общим и простым, что им охватывается любая чувственно воспринимаемая вещь», говорит он в «Правилах для руководства ума» (с 114). Но и сам ум, воспринимающий чувственные вещи, в своих модусах оказывается прежде всего пространственным и фигурным; фигурность является основным условием познания, поскольку «фигура есть предел протяженной вещи», (с. 118, прав. 12), а предел – что подчеркивает сам Декарт – это более общее понятие, подразумевающее сам принцип различенности. Помимо наделения всех основных модусов ума атрибутом пространственности-фигурности, Декарт призывает для прояснения философского созерцания даже выводить эти ментальные фигуры в чувственную визуальность – он говорит, что очень полезно философствующему «чертить эти фигуры – точка, линия, квадрат и т.д. – и представлять их внешним чувствам для того, чтобы таким способом легче удерживать нашу мысль сосредоточенной» (прав. 15, с. 142). Таким образом, Декарт не мыслит ума вне пространственности-фигурности и в конечном счете визуальности. Про воображение он даже заявляет, что «фантазия вместе с содержащимися в ней идеями не что иное, как подлинно реальное, протяженное и обладающее фигурой тело» (пр. 14, с. 134).

(Подчеркнем, что ничего плохого Декарт в пространсвенности-фигурности не видит – да оно и понятно, ведь его главной задачей было научное познание по образцу математического. А как же быть с духовностью и непротяженностью первичного когитального акта? По Декарту, любой может достичь этого состояния с помощью естественного света, так же, как любой может посредством созерцания фигур изучить математику и философию. Тут, наверное, можно упрекнуть Декарта в том, что он «протаскивает» в первичный акт самоудостоверения бытия некую пространственность, несмотря на свои заявления о его чистой духовности и непротяженности, но это отдельная тема – для нас же важно, что он никак не мучим принципиальной недостижимостью непосредственно данного.)

От нововременной философии обратимся теперь к античности, прежде всего к платоновской традиции. Все, наверное, помнят, что Деррида часто упоминает Платоновского «Федра», где Сократ вроде бы сожалеет о создании письменности и противопоставляет письму истинные письмена, запечатлеваемые в душе голосом учителя – это один из аргументов в доказательство существования фоно-логоцентризма. Однако я полагаю, что для Платона важен не только живой голос учителя, говорящего с учеником, но и те письмена в душе, которые не соотносятся с голосом. В «Филебе» он говорит, что наша душа подобна некоторого рода книге, в которой память, восприятие и воображение (опять эта троица, обратите внимание), подобно писцу и художнику, запечатлевают в душе некоторые письмена и образы (39 ae). Так же о письменах, которые мы носим в себе, говорит Плотин: «мы носим в себе принципы и законы ума, которые подобно письменам в нас начертаны, так что ум как бы наполняет нас» (V 3, с. 73).

Здесь Ум есть нечто «первичное», но опосредованнное самим собой, это тождество созерцаемого и созерцающего, одновременно предполагающее различение, инаковость как принцип. «Ум видит находящиеся в уме и в сущности вещи, не взирая на них, но просто содержа их в себе и не разъединяя их порознь, ибо они вечно пребывают в нем уже разделенными». (VI 6 6). Это едино-раздельное существование мышления и его предмета в умном мире есть вещь, прагма, причем Плотин подчеркивает: это не икона (эйкон, изображение) вещи, но сама вещь. Тут мы подходим к важнейшему уточнению: в платонической традиции созерцание не есть просто некое наблюдение пред-ставленного, некое мышление, создающее лишь понятие, репрезентацию чего-то – нет, это созерцание есть умное движение, создающее сам мыслимый предмет как вещь, как некое эйдетическое умное тело, присутствующее здесь и сейчас, в процессе этого особого мышления. Действительно, помыслим различенность мыслимого и мыслящего. Произведя в себе такое схватывание, мы одновременно и поняли это различение и произвели его. Плотин приводит в пример эйдос справедливости – это не есть понятийное, мысленное представление о справедливости, это есть некое расположение (диатесис) ума, в котором подлинное, умное осознание справедливости есть движение и, т. ск., создание, выявление самого этого «предмета» – справедливости – в реальности его существования. Плотин называет такое состояние ума, в котором реально присутствует мыслимый предмет – агальма ти ноерон – некая мыслимая статуя, или, как переводит Лосев, смысловое изваяние. (О числах, VI 6).

Обратим внимание: здесь говорится о расположении ума, т.е. подразумевается нечто пространственное. По Плотину, принцип единства-в-различенности, господствующий в сфере Ума, выражен умным числом, мыслительной концепцией границы и умной фигурой. Число есть принцип, начало сущности (arche oysias). Например, схватывая различенность, мы тем самым воспроизводим тройку, так как само различение – или, по Деррида, различАние – с неизбежностью троично. Граница – peras – это некая «аутограмма», линия-в-себе (вспомним про-грамму Деррида) – выражение предела-беспредельности. Эта линия тоже с неизбежностью возникает в схватывании различания, оказываясь умной вещью. То же относится и к фигурам – например, треугольник, являясь усложнением троичности, выражает не только принцип различенности, но уже принцип различенной сущности: треугольник ведь есть первая замкнутая фигура, построенная из трех различных линий. Эти умные числа, линии и фигуры квази-пространственны, они есть лишь условие существования чувственных форм; Плотин говорит: «фигуры существуют раньше в уме» (VI 6), с. 457.

Теперь, имея в виду платонические концепции умной вещи и умной фигуры, попробуем показать, как они работают в сфере словесности.

(В платонической традиции философ – это тот, кто стремится созерцать эйдосы, то есть жить в сфере Ума. Но понять что-то, схватить какой-то эйдос – это вовсе не значит прийти к какому-то определению путем логических умозаключений, это значит прийти в такое расположение ума, которое само этим предметом является, или, как говорит Сократ, породить в себе сам предмет – например, справедливость или прекрасное.)

Вспомним, что Платон ни в одном из диалогов не дает окончательного определения тех предметов, которые исследуют собеседники – справедливости, прекрасного, блага и т.д.; главное для него – это само движение мысли, в котором порождается соответствующее состояние ума. Траектория этого движения создает некую ментальную фигуру и ментальную вещь. Произведения Платона написаны так, чтобы быть некоторыми иконами, изображениями этих ментальных вещей и фигур. В «Филебе» Сократ говорит: «Мне теперешнее рассуждение кажется совершенным, точно некий бесплотный космос, прекрасно властвующий над одушевленным телом» (64 b). Бесплотный космос – это сфера Ума как целостное умное тело, именно его эйконом, изображением становится словесное произведение. («Тимей», «Государство»).

Но как можно в слове создать эйкон умной вещи и умной фигуры? Вещь как тело и как фигура есть нечто пространственное и имеющее некие части (в «Федре», кстати, Платон сравнивает хорошую речь с телом – у нее тоже есть руки, ноги, туловище, голова). Попробуем и мы создать словесное изображение умной вещи за счет определенного соотнесения частей, то есть, говоря другими, привычными нам словами, за счет композиции – или, в буквальном переводе, сорасположенности.

Обратимся к платоновскому «Пиру». Некий Аполлодор рассказывает, что ему рассказал некий Аристодем о том, что некогда на пиру, где присутствовал Сократ, он слышал речи об Эроте и о прекрасном. Дальше приводятся перебиваемые краткими интермедиями последовательные речи шестерых собеседников, шестой из которых – Сократ, а внутри речи Сократа говорит большую речь жрица Диотима. Она описывает некие ступени восхождения к прекрасному, завершающиеся созерцанием прекрасного самого по себе – и это прочитывается как завершение философской мистерии со священной эпоптеей в финале. После этого настрой диалога резко меняется, приходит Алкивиад с пьяной компанией и начинается бурная попойка, во время которой восхваляется уже не Эрот, а Сократ.

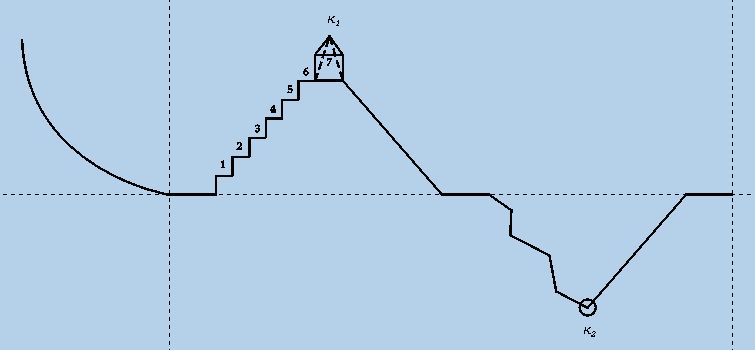

Посмотрим на рисунок – здесь мы пытаемся дать некую картинку, графическое изображение композиции диалога. Почему мы рисуем именно так? Это можно объяснить с точки зрения когнитивной концепции метафоры – эта концепция предполагает, что графическое есть некий перевод с ментального, и оба они в то же время обусловлены нашей телесностью (см. прежде всего работы Лакоффа-Джонсона и их последователей). Когда мы ведем линию вниз, мы выражаем некое погружение в прошлое, в память – она метафоризируется как глубина, на плоскости представляемая как движение вниз (вспомним графики Гуссерля, изображающего ретенцию-протенцию). Когда рисуем ступени, имеем в виду последовательное продвижение (речи собеседников) к кульминации, образуемой речью Сократа. Мы изображаем не просто точки на линии, но некоторые фигуры на линии, поднимающейся вверх. Кульминация изображена вверху, а не внизу по вполне понятному семантически-телесному соответствию: верх воспринимается как лучшее, низ – как худшее. Кульминацию мы изображаем как квадрат с треугольником, т.к. речь Сократа включает речь Диотимы как бы обрамляя ее. Речь Диотимы – треугольник, поскольку жрица рассказывает о продвижении к прекрасному по ступеням и сама строит рассказ как ступенчатое приближение к прекрасному самому по себе, которое оказывается вершиной, а потом она кратко повторяет предыдущие ступени, но уже по нисходящей, т.е. замыкая речь. Если нарисовать это объемно, получится что-то вроде пирамиды, где квадрат (речь Сократа) – есть основание треугольника (речи Диотимы). (Квадрат, а не круг, поскольку перед этим были прямоугольные ступени, и именно прямоугольник является основанием пирамиды, а конус построить трудно). Тогда у нас получится изображение в разрезе чего-то подобного храму. После речи Сократа следует краткая интермедия – вваливается пьяная компания во главе с Алкивиадом и начинается другой разговор. Если изобразить это, то мы получим треугольник, перевернутый вершиной вниз – Алкивиад говорит о Сократе, тоже приближаясь к кульминационному моменту – правда, не ступенчато, а зигзагообразно, то есть беспорядочно – это встреча с Сократом на ложе. (Напомню, Алкивиад хотел подарить свою красоту Сократу в награду за учение, считая плотское соитие высшей точкой любви). Мы переворачиваем треугольник, поскольку это тоже движение в глубину, в память Алкивиада, плюс это погружение к телесно-материальному низу – кульминация для Алкивиада как плотское, чувственное сочетание с красотой есть некая пародия, перевертыш мистериальной эпоптеи, созерцания красоты самой по себе, которая явлена в речи Диотимы, причем эти «треугольники» соотносятся даже на уровне словесных «формул» (как Диотимапредваряет движение к самому прекрасному специальными оговорками, так и Алкивиад).

Итак, мы видим два треугольника, зеркально отраженных. Можно посчитать это случайностью – мало ли куда мы можем вчитать подобную фигуру? Однако вспомним учение Платона. Мир эйдосов есть прообраз мира чувственного, в котором все оказывается именно зеркально отраженным, вывернутым наизнанку. То, что в мире эйдосов есть ступенчатая последовательность восхождения, то в мире чувственном – хаотическое движение наобум (причем движется здесь именно речь), вершина в мире эйдосов – слияние с бесплотным прекрасным самим по себе, вершина в мире чувственном – плотское соитие. Платон создает с помощью словесной композиции некую смысловую фигуру, которую графически мы выражаем треугольником.

Но почему именно треугольник? Вспомним, треугольник в сфере Ума – это принцип различенной сущности. Создавая словесный треугольник, Платон как бы воспроизводит движение ума, схватывающего сущность в ее собственных смысловых границах (Кстати сказать, в его диалогах есть не только смысловые тругольники, но и другие фигуры, особенно в Тимее). Можно возразить, что треугольник – просто некая клетка событийности, первичный нарративный ход, выражающийся завязкой, кульминацией, развязкой. Но для Платона этот нарративный ход как целостность есть выражение принципа сущности. Смотрите, в любой волшебной сказке, построенной по принципу этой триады, и герой и читатель получают нечто, только пройдя через что-то, кульминация такого прохождения – вершина, как наиболее удаленное место от начала и конца (в сказках эта вершина направлена вниз, поскольку самые страшные испытания герой проходит в подземном мире – ср. чувственный мир Алкивиада). Иными словами, нечто как сущность входит в мир только через событийность, через прохождение кульминации как центра (вспомним логоцентризм Деррида – здесь он оборачивается точкой преображения). Как в сказках герой возвращается обогащенный, используя на обратном пути дары помощников, встретившиеся на пути в подземное царство, так и во многих диалогах Платона персонажи после созерцания на философской вершине говорят о том, с чего начинали, но уже используя приобретенные умные дары – речь возвращается к прежнему, но идет уже по-другому. Так построены, например, Софист и Государство.

Почему Платон не пишет трактаты, как Аристотель, а выражает философское учение в т.ск. художественной форме? Именно потому, что эта форма позволяет ему создавать смысловую фигуру и смысловое тело. Одушевляет это тело сам слушатель или читатель, понимающий, что он слушает или читает, проживающий диалог как событие и попадающий в ту расположенность ума, которую Плотин называет смысловым изваянием.

Заканчивается весь диалог словами Сократа о том, что настоящий художник может так же хорошо писать как трагедию, так и комедию – то есть Платон выступает в этом диалоге именно таким художником, реализуя свои представления о совершенстве.

(В других диалогах Платона мы тоже найдем подобные фигурные построения – и Платон предстанет перед нами как демиург, не только рассказывающий, например, в «Тимее», о фигурах стихий (пирамида, тетраэдр и т.д. как эйдосы огня, воздуха и прочего), но и создающий соответствующий словесный космос.)

Итак, Платон стремится строить словесный космос как метафору умозрительной вещи. Но в истории культуры были и другие подходы к тексту как к реализации некоторой предметности, вещности. Вернемся в 20й век и обратимся к философскому и художественному опыту чинарей, привычно называемых обэриутами (поэты Хармс, Введенский, философы Липавский и Друскин). Вспомним, я говорила, что обращусь экспериментальным направлениям в искусстве в связи с бергсоновой длительностью.

Во-первых, Хармс – это философ, выражающий посредством своих произведений определенные, скажем так, идеи, многие из которых он черпает у своих друзей-философов, Липавского и Друскина. Они много размышляют о пространстве и времени. Хармс тоже размышляет об этом, он читает философов, эзотериков, оккультистов, его занимают числа и фигуры (он писал математические и философские трактаты). Кроме того, он считает, что произведение должно быть предметом, вещью. Вспомним его знаменитое высказывание о том, что настоящее стихотворение, если швырнуть им в окно, разобьет стекло.

Но он пишет о предмете и специально. У него есть текст, озаглавленный «Предметы и фигуры, открытые Даниилом Ивановичем Хармсом» (1927). Здесь он говорит о четырех рабочих значениях предмета – начертательное, утилитарное, эмоциональное, эстетическое – и о пятом, которое «определяется самим фактом существования предмета». Тут, кажется, он переходит в область чистого умозрения – но что такое этот предмет сам по себе? Это вовсе не умная сущность Платона, это именно существование предмета как некой не осмысленной никоим образом данности. Человека с его интерпретацией и его смыслами в таком предмете нет – пятое значение «вне связи предмета с человеком и служит самому предмету». Такой осовбожденный от смысла предмет, по Хармсу, «реет». Реющими бывают не только предметы, но и жесты и действия. «Пятое значение шкафа – есть шкаф. Пятое значение бега – есть бег» – говорит он. Ряд реющих предметов, по Хармсу, «есть ряд нечеловеческий и есть мысль предметного мира». Рассматривая такой ряд как целостную величину, говорит Хармс, мы обнаружим некий синтетический предмет, которому можно приписать три значения: начертательное, эстетическое и сущее. Переводя этот ряд в другую систему, говорит Хармс, мы получим словесный ряд, человечески бессмысленный.

Итак, есть реющие предметы, освобожденные от смысла и могущие образовывать какие-то странные фигуры (ведь начертательное значение остается!). Поскольку Хармс считает, что совершенное произведение должно быть предметом, вещью, то он пытается создавать свои вещи именно таким образом, как некие странные фигуры. Что же он думает о фигурах и какова, собственно, фигура бессмыслицы?

В трактате «О существовании, о времени, о пространстве» он рассуждает об этом и том – эти категории развивал Друскин, с которым Хармс очень плодотворно общался на философские темы. Это и то суть универсальные категории. Между этим и тем есть препятствие, которое и позволяет им существовать как различенным. «Основу существования, – говорит Хармс, – составляют три элемента: это, препятствие и то». И дальше: «единая пустота, испытывая некоторе препятствие, раскалывается на части, образуя троицу существования».

Как видим, Хармс говорит о принципе различенности, образующей сущность существования, причем дальше он объясняет этим принципом пространство и время. Казалось бы, вот он, платонов треугольник – первофигура сущности и существования, клетка первособытия. Но вовсе не треугольными оказываются вещи-произведения Хармса. Поскольку троичность есть основа существования, образующая и пространство и время, треугольник – фигура смысла. Нам же нужно найти фигуру бессмыслицы. Такой совершенной фигурой для Хармса является круг.

«Круг есть наиболее совершенная плоская фигура. Прямая, сломанная в одной точке, образует угол. Но такая прямая, которая ломается одновременно во всех своих точках, называется кривой. Бесконечное количество изменений делает ее совершенной. Я говорю о замкнутой кривой, в которой скрыто начало и конец. И самая ровная, непостижимая, бесконечная и идеальная замкнутая кривая будет круг».

Итак, совершенная фигура – круг. Но можем ли мы найти круг в композиции произведений Хармса? Казалось бы, простая кольцевая композиция – когда конец определенным образом возвращается к началу. У Хармса этого нет. Возьмем его рассказ по названием «Сон». Там герой засыпает и просыпается, и так четыре раза, при этом ему снятся он сам, кусты и милиционер в разных конфигурациях. На пятый раз он снова засыпает, но уже не просыпается, а спит четыре дня и четыре ночи. На пятый день он просыпается таким тощим, что...

Попробуем изобразить эту, с позволения сказать, композицию, графически. Первые четыре засыпания – пробуждения – это ломаная линия, которая может быть продолжна в бесонечность, никакой событийности здесь нет, есть только серия повторов, как говорит Ямпольский. Дальше можно нарисовать прямую – он спит и здесь уже ничего не происходит, причем четыре дня и четыре ночи соответствуют четырем засыпаниям и просыпаниям, это значит, что ломаная эквивалентна прямой – то есть действительно никакой событийности не было, была псевдо-событийность, поскольку в ней нет кульминации. После того, как он просыпается, вроде бы происходит что-то. Он просыпается тощим, ему подсовывают вместо пшеничного полуржаной, санитарная комисся признает его негодным, и наконец он полностью аннигилируется. Это события или нет?

Нет, это некий пунктир исчезновения, здесь мы даже фигуру не можем прочертить – ступенчатое нисхождение возможно, если мы проведем логическую линию от истощения до полного исчезновения, но лучше рисовать это отдельными реющими картинками.

Ничего не происходит, событий нет – об этом очень точно говорится в одном рассказе Хармса, где рассказчик спрашивает учителя, есть ли что-нибудь на земле, что имело бы значение и могло бы даже изменить ход событий не только на земле, но и в других мирах? Есть – отвечает учитель. Что же это? Это... – начал мой учитель и вдруг замолчал. Я стоял и напряженно ждал его ответа. А он молчал. И я стоял и молчал. И он молчал. И дальше несколько раз это повторяется – и заканчивается тем, что «мы оба стоим и молчим».

О чем тут? Есть ли какое-нибудь событие – в принципе?

Есть – и это событие оказывается молчанием, то есть ничем. Единственное событие – это полное исчезновение всего – и именно об этом практически все произведения Хармса.

Известно, что в очень многих – если не в большинстве – рассказов Хармса все завершается исчезновением, распадением, рассыпанием, распылением, полной аннигиляцией самого субекта рассказывания или объекта наблюдения. Исчезновение субъекта рассказывания – оно же завершение рассказа – оно же исчезновение субъекта восприятия рассказа, т.е. читателя. Читатель, т. сказать, тоже аннигилируется, потому что все исчезло, а думать не о чем – ничего ведь и не произошло.

Итак, отсутствие события – значит невозможность треугольной композиции, но и не круг, к которому мы привыкли – потому что у Хармса это круг, становящийся нолем. У него есть текст, называемый «Нуль и ноль», где нуль – это математическое обозначение, а ноль – абсолютная бесконечность как пустота, символом которой он предлагает считать круг. Круг для Хармса – это символ не сущности, а ничто, поэтому его совершенные вещи должны быть ничем, превратиться в ноль.

Но как можно изобразить ноль? Ведь это кажется невозможным? Бессмыслица и есть изображение ноля. Вспомним, Хармс говорит о круге: «Бесконечное количество изменений делает кривую совершенной. В этой кривой скрыты начало и конец». Хармс изображает бесконечные бессобытийные изменения, в которых нет начала и конца – рассказ может начаться с чего угодно и заканчивается аннигиляцией. Собственно, настоящие границы смысла в его рассказах – это просто первая и последняя буква написанного, то есть само графическое письменное изображение. Что же это за предмет, границы которого нельзя назвать началом и концом? Это просто существование такого реющего предмета, как наличный шкаф. Но серия таких реющих предметов, как-то синтезирующихся – что это?

Самое близкое представление – сон.

Сон, как и произведение Хармса, ниоткуда начинается и нигде заканчивается. Сновидение – это псевдо-пространственное место, ограниченное его возникновением и исчезновением. Здесь нет пространства – мы можем одновременно существовать в разных местах, нет вектора направления движения. Но и времени во сне нет – поскольку есть полная обратимость, нет направленности к завершению. Обратимость очень часто встречается и у Хармса (сначала человек умирает, а потом снова живой и делает опять что-то совершенно бессмысленное как и до смерти). Тем не менее во сне мы все понимаем, какое-то время внутри сна помним проиходящее, но, внезапно попадая в другое место и время, забываем предшествующее. Здесь нет определенного субъекта восприятия – он постоянно меняется (как и у Хармса постоянно меняются точки зрения наблюдателя и наблюдаемого), этот субъект – чистый субъект превращения, метаморфозы. Здесь есть чистая смена картинок, фрагментарно вроде бы несущих какой-то смысл, но не составляющих никакого целого – кроме самого, так сказать, тела сновидения, ораниченного таким же наличным способом, как шкаф.

Произведение Хармса – это такой предмет, который можно назвать изображением тела сновидения. Не случайно у него огромное количество рассказов, которые, собственно, и репрезентируются как сон – как рассказ про Калугина, называемый «Сон».

О сне Платон говорит как о способе, которым мы подглядываем «хору» – парадоксальный «невидимый вид», который позднее обозначается как хюлэ, материя. Зримость сновидения – бессущностна. Визуальность и фигуративность сновидения – призрачны. Это вроде бы вид, по гречеки называемый эйдос – но это некий псевдо-эйдос, не поддерживаемый умной фигурой и умным числом. Сон – это не сфера Ума, а сфера Материи, в которой, по Платону, любая фигура есть кратковременное существование, идущее в бесконечную переплавку. Сновидение не предполагает репрезентации, представленности, это не текст, за которым нужно что-то искать – как делают Фрейд и Лакан по отношению к снам. Происходящее во сне организовано не как язык с означаемым-означающим, а просто как смена зримых – реющих по Хармсу – предметностей без начала и конца. Так представляют себе сон и Платон и Хармс – но для одного это меональная бездна, для другого – растворение в подлинной длительности.

Итак, есть зримое и зримое. Зримое как подлинная эйдетика всегда апеллирует к ментальному, к фигурности. Зримое как привидение, призрак – к материи, к невидимому виду, который не может без очертаний и событийности создать никакое подлинное тело – кроме тела сновидения.

bozita feline . Выбрать из каталога ибп smart ups apc 1000 на сайте.